技術情報

活動評価報告書「木質バイオマスエネルギー活用のための指針」より抜粋

【木質バイオマス活用における基本的事項】

木質バイオマス活用の基本事項として、ハイブリッド利用、カスケード利用、地産地消の原則がある。それぞれの基本的な考え方を以下に示す。

ハイブリッド利用の原則

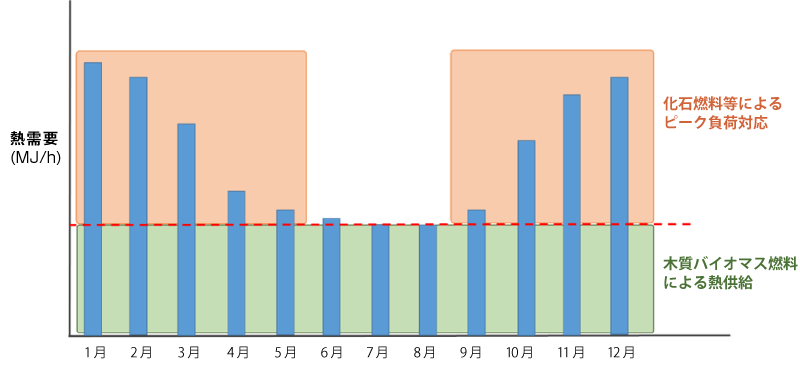

通常、エネルギーの需要量は、利用する人間の活動によって時間的に変動するため、年変動や日変動が

ある。木質バイオマスエネルギー活用において第一に検討すべき熱利用は、電気と異なり特定の施設内での需要の変動に対して、その施設におけるエネルギー機器の運用で対応しなくてはならない(地域熱供給のような広域的熱供給を行う場合を除く)。化石燃料を使うボイラーは、細かな出力制御やON-OFF制御が可能であるため、見込まれる最大の瞬間的熱負荷(ピーク負荷)にボイラーの出力を(単体または複数台で)合わせて導入されている。

しかし、木質バイオマス燃料はその性質上、細かな制御が難しい。

また、設備が高額であるため、頻度の高くないピーク負荷に設備の出力を合わせると設備の稼働率を下げることになり収支の悪化につながる。したがって、木質バイオマス利用機器はできるだけ定格出力で長時間稼働できるよう、ピーク負荷に対しては低めに出力規模を設定するのが基本であり、対応できないピーク負荷は、化石燃料ボイラー等を併用することで対応する(図3-7)。このような木質バイオマスと化石燃料の併用をハイブリッド利用と呼んでいる。

なお、ピーク負荷対応は、ボイラー2台体制での使用や大きめの蓄熱槽を導入することでも対応可能である。

カスケード利用の原則

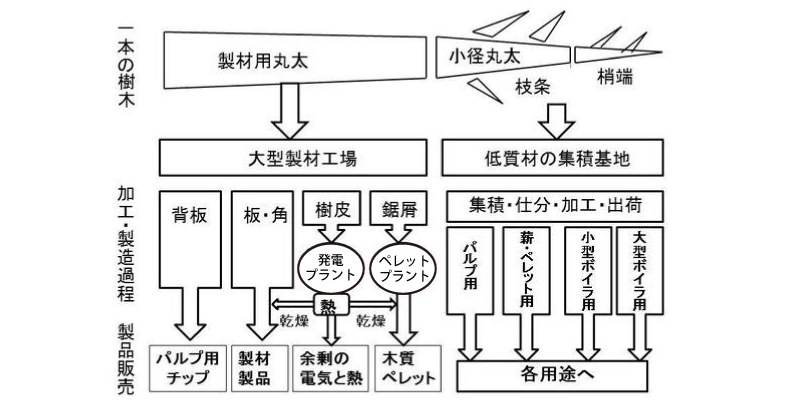

木質バイオマスは、付加価値の順番においては下位に位置づけられるため、より上位の利用用途で最大限利用した残りの部分、またはそれらのリサイクル・再資源化によって利用されるべきである。木材はその部位や形質により非常に多様な利用用途がある。その価値を最大化するためには、価値の高い用途から順番に利用することが基本である(図3-8)。

出典)一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会 HP

地産地消の原則

木質バイオマスは、基本的にはエネルギー密度が低く、その取引価格に対して体積がかさばる。そのため、運賃負担力※が低く、長距離輸送には向かない。地域に広く分散している資源であるという利点を生かす意味でも、輸送距離は極力短くして地域で地産地消を図ることが望ましい。

その商品に対して幾らまで物流費を負担できるか、その価格範囲の大きさを指す。商品の生産コスト(商品価値)との比較における運賃の上乗せ可能コストともいえる。

出典)熊崎実 沢辺攻 編著 木質資源とことん活用読本(2013年)より作成